La petite pièce à laquelle j’ai assisté, d’après ce que j’ai cru comprendre, tirait son argument, comme c’est souvent le cas, de quelques-uns des épisodes les plus spectaculaires de La Pérégrination vers l’Ouest, le vieux roman de Wu Cheng’en. Il compte au nombre des grands classiques de la littérature chinoise et certainement il est le plus plaisant de tous pour un profane. Je n’ai pas trop de mérite à l’avoir reconnu en dépit du traitement assez fruste qui lui était infligé par les marionnettistes de Qibao car j’étais précisément en train de découvrir le livre chaque matin dans ma chambre d’hôtel. Ou, peut-être, ai-je pensé à tort qu’il s’agissait de lui car j’étais alors plongé dans sa lecture. Il faut dire que toutes ces histoires se ressemblent un peu. Elles mettent en scène les mêmes combats fantastiques que, sous l’œil de divinités bienveillantes, livrent, pour la bonne cause, des créatures surnaturelles afin que triomphent, défaisant les monstres dépêchés contre eux, les sages et les saints auxquels incombe la mission de faire triompher sur terre la vérité et la justice.

Xuanzang est le héros du récit. Ce moine bouddhiste est chargé d’aller quérir en Inde les textes sacrés – les soutras – indispensables à la défense et à la propagation de sa foi. Mais le protagoniste principal du roman – en dépit du second rôle qu’apparemment il joue – se nomme Sun Wukong. Il s’agit d’un singe philosophe doté d’une force phénoménale et armé d’un formidable bâton magique. Il entend libérer les siens et prendre la tête de leur légitime révolte ; il se rebelle contre le Ciel dont il se proclame l’égal. Vaincu, en guise de punition, il est condamné à être enfermé dans le sein d’une énorme montagne dont, cinq siècles plus tard, on le sort afin qu’il se rachète et serve, aux côtés d’un monstre, d’un cochon et d’un dragon, d’escorte au moine et qu’il le protège dans sa quête. D’où tous les combats extraordinaires qu’il livre, qui constituent la matière de la plupart des épisodes du roman et dont le théâtre chinois s’inspire volontiers.

Je ne sais pas s’il faut croire la brève brochure en anglais distribuée aux visiteurs à l’entrée du musée. Elle affirme que Qibao fut l’un des hauts lieux de cet art ancestral dont beaucoup d’autres cités chinoises doivent également revendiquer de l’avoir porté à son plus haut degré d’excellence. Car on le pratique un peu partout dans le pays et nul ne sait exactement d’où il vient – peut-être d’Inde ou d’Asie centrale.

Les hypothèses les plus savantes ont cours à ce sujet. Bien sûr, je ne sais pas ce qu’elles valent et je serais incapable de dire laquelle est la bonne. Mais comme toujours, à sa manière, c’est la légende qui dit vrai. Du moins, elle a ma préférence. Elle prétend que le spectacle auquel nous donnons le nom d’« ombres chinoises » fut inventé il y a plus de deux mille ans par un certain Shaowong, mage taoïste de son état. Il se fit fort de faire revenir du royaume des morts la splendide concubine dont le décès brutal avait livré le grand empereur Wudi aux affres d’un interminable deuil. Il y parvint en projetant la silhouette de la jeune femme sur un écran de papier, produisant afin de consoler le souverain qui l’avait aimée l’illusion parfaite de sa présence.

Sans accréditer forcément la fable, les historiens qui se sont penchés sur la question avancent parfois la thèse, en tout cas, que le théâtre d’ombres aurait été originellement lié aux rites funéraires en vigueur dans l’ancienne Chine et que perpétuent à leur manière moderne les bûchers de Qingming. Autrefois, lorsque mourait le souverain, on immolait, afin de lui tenir compagnie dans la tombe, ses femmes, ses esclaves, ses chevaux. Puis la coutume a permis que cessent ces sacrifices sanglants et que, en lieu et place des victimes vivantes, on use de figurines à leur effigie, des sortes de pantins auxquels, au moment de la cérémonie, on faisait exécuter des danses imitées de celles que, autour des feux sacrés qu’ils avaient allumés, pratiquaient les shamans afin de divertir les dieux, leur donnant en spectacle les silhouettes des simulacres qu’ils avaient substitués à leurs offrandes. Et ce sont de telles cérémonies qui auraient été à l’origine de l’art du Pi Ying Xi. Des ombres prennent la place des vivants dont elles évoquent les formes afin que reviennent à l’existence les fantômes de ceux qui sont partis. Si j’ai bien compris.

Selon cette hypothèse étrange, ainsi serait né le jeu enfantin et sacré auquel on assiste dans l’obscurité avec pour personnages des spectres, seules créatures à occuper une place véritable sur la scène de la vie. Là où, ombre parmi les ombres, chacun d’entre nous s’en vient faire obscurément son petit numéro passager jusqu’à ce que la lumière s’éteigne et que tout retourne à la nuit : rejouant dans le vacarme des cordes et des cuivres des histoires aussi vieilles que l’humanité qui les a inventées et qui racontent semblablement un drame dont chacun a toujours le sentiment qu’il fut seulement le sien mais auquel, tant il sonne faux, personne ne parvient jamais à croire pour de bon.

L’ombre venant avant la réalité comme si la seconde naissait de la première et que les choses, elles-mêmes, n’étaient jamais que l’ombre de l’ombre dont elles copient la forme sous laquelle elles se présentent à nos yeux. Plus importante que le personnage dont la lumière projette la silhouette sur la surface du papier, elle en révèle la nature, elle en montre la vérité. Expliquant sans le dire que la réalité, elle-même, n’est rien d’autre qu’une ombre qui passe et dont nous ne connaissons jamais que la forme qu’elle fait, l’apparence qu’elle prend. Sans qu’il y ait lieu de se demander ce qui peut bien se passer de l’autre côté du grand panneau de papier, là où se démènent comme ils le peuvent de pauvres artistes que le public ne voit pas, dont il ne sait jamais rien – et c’est très bien ainsi.

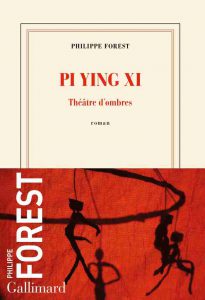

Philippe Forest, Pi Ying Xi: Théâtre d’ombres. Roman (Gallimard, 2022).

Soweit ich es verstanden habe, bezog das kleine Theaterstück, dem ich beiwohnte, seine Handlung, wie so oft, aus einigen der spektakulärsten Episoden aus Die Reise nach Westen, dem alten Roman von Wu Cheng’en. Er ist einer der großen Klassiker der chinesischen Literatur und für einen Laien sicherlich der ansprechendste von allen. Es ist kein so großes Verdienst, dass ich ihn trotz der recht groben Behandlung durch die Puppenspieler von Qibao erkannt habe, denn ich war gerade dabei, das Buch immer am Morgen in meinem Hotelzimmer zu lesen. Vielleicht dachte ich aber auch fälschlicherweise, dass es sich um ihn handelte, weil ich gerade in die Lektüre vertieft war. Ich muss zugeben, dass sich alle diese Geschichten ein wenig ähneln. Sie handeln von denselben fantastischen Kämpfen, die übernatürliche Wesen unter den Augen gütiger Gottheiten für die gute Sache ausfechten, damit die Weisen und Heiligen, deren Aufgabe es ist, die Wahrheit und Gerechtigkeit auf der Erde zu verwirklichen, triumphieren und die Monster besiegen, die gegen sie losgelassen wurden.

Xuanzang ist der Held der Erzählung. Der buddhistische Mönch hat den Auftrag, in Indien die heiligen Schriften – die Sutras – zu beschaffen, die für die Verteidigung und Verbreitung seines Glaubens unerlässlich sind. Der Hauptprotagonist des Romans – trotz der scheinbaren Nebenrolle, die er spielt – heißt jedoch Sun Wukong. Er ist ein philosophischer Affe, der über enorme Kraft verfügt und mit einem magischen Stab bewaffnet ist. Er will sein Volk befreien und die rechtmäßige Revolte seines Volkes anführen; er begehrt gegen den Himmel auf, dem er sich ebenbürtig sieht. Als Strafe für seine Niederlage wird er dazu verurteilt, in den Bauch eines riesigen Berges gesperrt zu werden, aus dem er fünf Jahrhunderte später befreit wird, um sich zu rehabilitieren und zusammen mit einem Ungeheuer, einem Schwein und einem Drachen dem Mönch Geleitschutz zu geben und diesen auf seiner Suche zu beschützen. Daraus ergeben sich all die außergewöhnlichen Kämpfe, die er austrägt, die den Stoff für die meisten Episoden des Romans bilden und von denen sich das chinesische Theater gerne inspirieren lässt.

Ich weiß nicht, ob ich der kurzen englischen Broschüre, die am Eingang des Museums an die Besucher verteilt wird, glauben soll. Sie besagt, dass Qibao eine der Hochburgen dieser uralten Kunst war, von der viele andere chinesische Städte ebenfalls behaupten, dass sie diese zu höchster Vollendung gebracht hat. Die Kunst wird überall im Land praktiziert und niemand weiß genau, woher sie stammt – vielleicht aus Indien oder Zentralasien.

Es gibt die gelehrtesten Hypothesen darüber. Natürlich weiß ich nicht, was sie wert sind, und ich könnte nicht sagen, welche davon die richtige ist. Aber wie immer ist es die Legende, die auf ihre Weise die Wahrheit sagt. Zumindest wird sie von mir vorgezogen. Sie besagt, dass das Schauspiel, das wir als „chinesische Schatten“, als Schattentheater, bezeichnen, vor über zweitausend Jahren von einem gewissen Shaowong, einem taoistischen Magier, erfunden wurde. Er machte es sich zur Aufgabe, die prächtige Konkubine, deren plötzlicher Tod den großen Kaiser Wudi in endlose Trauer gestürzt hatte, aus dem Reich der Toten zurückzuholen. Er schaffte es, indem er die Silhouette der jungen Frau auf eine Papierleinwand projizierte und so die perfekte Illusion ihrer Anwesenheit erzeugte, um so den Herrscher, der sie geliebt hatte, zu trösten.

Historiker, die sich mit dem Thema befasst haben, vertreten zwar nicht unbedingt die Ansicht, dass es sich dabei um eine Fabel handelt, aber doch die These, dass das Schattentheater ursprünglich mit den Bestattungsriten im alten China verknüpft war, die auf moderne Weise in den Scheiterhaufen von Qingming fortgeführt werden. Früher wurden beim Tod des Herrschers seine Frauen, Sklaven und Pferde geopfert, damit sie ihm im Grab Gesellschaft zu leisten. Dann setzte es sich durch, diese blutigen Opfer zu beenden und anstelle der lebenden Personen Figuren einzusetzen, eine Art Marionetten, die bei der Zeremonie Tänze aufführten, welche den Tänzen nachempfunden waren, die die Schamanen um die heiligen Feuer herum vollführten, die sie entzündet hatten, um die Götter zu unterhalten, indem sie ihnen die Silhouetten der Simulakren vorführten, die sie anstelle ihrer Opfergaben dargebracht hatten. Solche Zeremonien sollen der Ursprung der Kunst des Pi Ying Xi gewesen sein. Schatten nehmen den Platz der Lebenden ein, deren Formen sie heraufbeschwören, damit die Geister derer, die gegangen sind, wieder ins Leben zurückkehren. Wenn ich das richtig verstanden habe.

Diese eigenartige Hypothese besagt, dass das kindliche und heilige Spiel im Dunkeln mit Gespenstern, den einzigen Kreaturen, die einen echten Platz auf der Bühne des Lebens einnehmen, entstanden ist. Dort, wo jeder von uns als Schatten unter Schatten im Dunkeln sein eigenes Spiel treibt, bis das Licht ausgeht und alles wieder Nacht wird, indem er beim Klang der Streicher und Blechbläser Geschichten nachspielt, die so alt sind wie die Menschheit, die sie erfunden hat, und welche ähnlich ein Drama erzählen, von dem jeder immer das Gefühl hat, dass es nur sein eigenes sei, aber weil es so falsch klingt, kann niemand jemals wirklich daran glauben.

Der Schatten kommt vor der Wirklichkeit, als ob diese aus jenem entstünde und die Dinge selbst immer nur Schatten des Schattens sind, dessen Form sie nachbilden, wenn sie vor unseren Augen erscheinen. Wichtiger als die Theaterfigur, deren Silhouette das Licht auf die Papieroberfläche projiziert, ist der Schatten, der ihre Natur enthüllt und ihre Wahrheit zeigt. Stillschweigend verdeutlichend, dass die Realität selbst nichts anderes ist als ein Schatten, der vorüberzieht und von dem wir immer nur die Form kennen, die er bildet, die Erscheinung, die er annimmt. Ohne dass wir uns fragen müssen, was auf der anderen Seite der großen Papierwand vor sich geht, wo sich arme Künstler, die das Publikum nicht sieht und von denen es nie etwas erfährt, so gut es geht abmühen – und das ist auch gut so. 1

- „Die Legende erzählt, wie es einem Magier einst gelang, den Kaiser ein wenig über die tiefe Trauer zu trösten, die der Tod der Frau, die er liebte, in ihm ausgelöst hatte. In der Dunkelheit ließ er vor seinen Augen die Silhouette der verschwundenen schönen Kurtisane erscheinen. So entstand die Kunst des „Pi Ying Xi„. Im Westen nennen wir diese Kunst „Schattentheater“, und ihre Tradition ist bis heute erhalten geblieben. Denn jeder von uns sucht in der Nacht, in der er lebt, nach dem Schatten dessen, was er verloren hat. Manchmal bringt uns eine geheimnisvolle Botschaft unabsichtlich auf die Spur. Die Welt verwandelt sich dann in ein Labyrinth, in dem sich die Zeichen vervielfachen und alles einen seltsamen Hauch von Déjà-vu erhält.

Eines Tages erhält ein Mann in dem chinesischen Viertel der europäischen Hauptstadt, in dem er sich niedergelassen hat, einen rätselhaften Hilferuf, der ihn, ohne dass er weiß, warum, auf die andere Seite des Planeten führt, nach Shanghai, Nanjing und Peking. In diesem China, das er entdeckt, das er nicht kennt und das er nicht versteht, erzählt ihm jedoch alles von dem, was er einst selbst erlebt hat und was auf diese Weise auf einzigartige Weise zum zweiten Mal zu existieren beginnt.

In Form einer Fabel, ähnlich wie in seinen jüngsten Romanen Le chat de Schrödinger oder L’oubli, knüpft Philippe Forest an die Inspiration seiner ersten Bücher an – L’enfant éternel und vor allem Sarinagara –, für die er vor etwa zwanzig Jahren als einer der wichtigsten französischen Schriftsteller der Gegenwart gefeiert wurde. Er entführt den Leser in ein geträumtes China, in dem sich die Gegenwart mit der Vergangenheit vermischt, lässt die Beute für den Schatten fallen – wie es ein Dichter wollte – und gibt dem langen Roman über Sehnsucht und Trauer, aus dem sich sein Werk zusammensetzt, eine Fortsetzung.“ Übers. der Verlangsankündigung.>>>

1 Gedanke zu „Ursprung des Schattentheaters“

Die Kommentare sind geschlossen.