20 août 1989

[Radio]

Bonjour à tous, l’émission « Les Archives du théâtre » vous emmène, ce soir, sur les traces du plus français des Irlandais, d’un maître de la langue et de l’absurde : Samuel Beckett. L’écrivain dramaturge fête, cette année, les vingt ans d’un prix Nobel qu’il refusa d’aller chercher lui-même – par timidité, ont dit certains, par provocation, ont dit d’autres. Toujours est-il que cette date est l’occasion pour nous de vous faire découvrir les trésors cachés des archives du théâtre. Dans quelques secondes, vous découvrirez une interview de l’acteur Vittorio Caprioli diffusée alors que Aspettando Godot se jouait pour la première fois en Italie. Cette archive sera suivie d’une diffusion intégrale de la pièce, en français, mise en scène – comme à son origine en 1953 – par le grand Roger Blin pour la Comédie-Française, le 2 avril 1978.

Trois, deux, un, zéro… Allô Paris, ici Rome. Les consolations théâtrales s’assemblent, se dispersent, se refont à nouveau, selon les humeurs des artistes, les exigences des impresarii, les caprices du cinéma. Le metteur en scène Luciano Mondolfo et l’acteur Vittorio Caprioli se sont retrouvés sur les planches d’un petit et élégant théâtre romain : le théâtre du 6 via Vittoria. Ils y ont associé leur talent à celui de Marcello Moretti qui avait, on s’en souvient, emporté un très grand succès à Paris comme Arlequin dans la pièce de Goldoni – Arlequin, valet de deux maîtres – donnée par le Piccolo Teatro. Avec Claudio Ermelli, Antonio Pierfederici, Caprioli et Moretti, ils jouent depuis plusieurs semaines, avec le plus grand succès, une version italienne d’En attendant Godot de Samuel Beckett. Le peintre Giulio Coltellacci a créé un décor saisissant par sa simplicité et sa sobriété tragique. Le Tout-Rome intellectuel va au spectacle. Je vous en félicite, monsieur Caprioli, et je me félicite moi-même de vous avoir devant le micro pour cette émission spéciale…

Mais qu’ils se félicitent donc si ça peut leur faire plaisir ! Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir a été pour moi. Grâce à Suzanne – reconnaissance éternelle. Suzanne qui a pris les devants, quand je restais derrière, colporteuse de pièces, marchande de manuscrits. Qui a attendu sous la pluie, les mains lourdes de pages. Qui a cogné à toutes les portes, gravi les cages d’escalier résonnantes des grandes maisons. Suzanne – espionne des conciergeries et des théâtres, tapie dans l’ombre du maître qui n’en était pas un. Le maître de la langue qui avait mis la sienne dans sa poche. L’avait avalée. Maître craintif qui tenait sa langue. Par peur qu’elle ne tombe. Par peur qu’elle ne fourche. Ou qui, en désespoir de cause, la donnait au chat pour qu’il l’en débarrasse. Maître-pleutre dans son trou caché. Tout le plaisir a été pour moi, grâce à Suzanne. Plaisir bâti de toutes pièces. De toutes ses mains, pour chaque pièce. Puzzle de théâtre édifié par Suzanne, alors que je restais là, à gratter. Que j’écrivais en attendant que ça se passe. En attendant que ça se fasse. Suzanne a pris le taureau par les cornes. Faisant fi de celles qui avaient poussé sur sa tête. Elle a pris à deux mains le courage qui me manquait. Suzanne me manque. Le courage aussi.

Suzanne les a tous vus. Les éditeurs, les metteurs en scène – ceux qui m’ont sorti du trou que j’avais creusé moi-même. Pas un trou déplaisant, d’ailleurs. Du moins m’y étais-je habitué sans le moindre effort. Sans qu’il me fasse l’effet d’un trou, je veux dire d’une faille ou d’une déchirure. Non, mon trou ou plutôt le trou dans lequel je me trouvais, au moment où l’on m’en a sorti, s’apparentait plus à une cachette. Une cachette dans laquelle je me plaisais à écrire. Dans laquelle je pouvais enfin écrire tout mon saoul. Sans me préoccuper en rien du reste. Des restes du monde qui se trouvait au-dessus de moi. Dans mon trou, j’étais enterré jusqu’au-dessus de la taille, les mains libres pour noircir frénétiquement les pages. Vannes ouvertes. Débloqué de la plume, telle une palombe – oiseau migrateur – qui, blessée, s’est vue contrainte d’interrompre son voyage et qui, recouvrant son aile valide, décide alors de la déployer. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à ce que l’ivresse du vol la fasse mollement retomber sur la première branche. À moins qu’une cartouche ne vienne interrompre sa course. Fin tragique. Ce ne fut pas la mienne.

À vrai dire, dans mon trou – le trou que j’avais gratté moi-même et dans lequel je grattais –, j’étais, peut-être pas heureux, mais soulagé. Oui, soulagé. Gratter, ça soulage. Au moins sur le coup. J’étais d’autant plus soulagé que l’accumulation trop longue qui avait précédé la période de grattage avait eu pour effet de former une sorte d’abcès qui me faisait souffrir et que le grattage avait libéré. Plaisir du malade. Petit plaisir. S’était ensuivi un déferlement de pus. Ça pissait comme des rapides. Une demi-vie qui s’écoulait, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Qu’il n’en faut pour tout dire. Qu’il n’en fallait pour l’écrire. Je m’occupais de la fuite. Bottes aux pieds. Tentant de vider le trou à mesure qu’il s’emplissait de la demi-vie qui me revenait à la figure. Qui me revenait. Qu’il fallait que je délivre. Accouchement avec douleur. L’oreille attentive – celle que j’imaginais toujours derrière moi lorsque j’écrivais – était à mes côtés. Dans le trou. À mes côtés, parmi les innombrables personnages, les innommables auxquels il fallait pourtant que je trouve un nom. Ça venait comme ça : Molloy, Estragon, Vladimir, Malone. Ça venait. Ils venaient tous. D’ailleurs, le trou était plein. Comme un œuf frais de la veille.

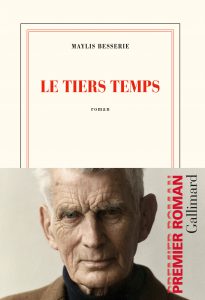

Maylis Besserie, Le tiers temps (Gallimard, 2022).

20. August 1989

[Radio]

Guten Tag allerseits, die Sendung „Les Archives du théâtre“ führt Sie heute Abend auf die Spuren des französischsten aller Iren, eines Meisters der Sprache und des Absurden: Samuel Beckett. Der Dramatiker feiert dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum eines Nobelpreises, den er sich weigerte, selbst abzuholen – aus Schüchternheit, wie einige sagten, aus Provokation, meinten andere. Wie dem auch sei, dieses Datum ist für uns ein Anlass, für Sie einen verborgenen Schatz aus dem Theaterarchiv zu senden. Gleich werden Sie ein Interview mit dem Schauspieler Vittorio Caprioli hören, das bei der Erstaufführung von Aspettando Godot in Italien ausgestrahlt wurde. Auf diese Archivsendung folgt eine vollständige Ausstrahlung des Stücks in französischer Sprache, das – wie bei seiner Premiere 1953 – von dem großen Roger Blin für die Comédie-Française am 2. April 1978 inszeniert wurde.

Drei, zwei, eins, null … Hallo Paris, hier Rom. Die Trostspenden des Theaters fügen sich zusammen, zerstreuen sich, werden wieder neu zusammengestellt, je nach Laune der Künstler, den Erfordernissen der Veranstalter und den Launen des Kinos. Der Regisseur Luciano Mondolfo und der Schauspieler Vittorio Caprioli kamen auf den Brettern eines kleinen, eleganten römischen Theaters zusammen: dem Theater in der Via Vittoria 6. Dort verbanden sie ihr Talent mit dem von Marcello Moretti, der in Paris als Harlekin in Goldonis Stück Arlecchino, Diener zweier Herren, das vom Piccolo Teatro aufgeführt wurde, einen sehr großen Erfolg erzielt hatte. Zusammen mit Claudio Ermelli, Antonio Pierfederici, Caprioli und Moretti führen sie seit einigen Wochen mit größtem Erfolg eine italienische Version von Samuel Becketts En attendant Godot auf. Der Maler Giulio Coltellacci hat ein Bühnenbild geschaffen, das durch seine Einfachheit und tragische Nüchternheit besticht. Das intellektuelle Tout-Rom besucht die Aufführung. Dazu beglückwünsche ich Sie, Herr Caprioli, und ich beglückwünsche mich selbst, dass ich Sie für diese Sondersendung vor dem Mikrofon habe …

Aber sollen sie sich doch selbst beglückwünschen, wenn es ihnen Freude bereitet! Das ganze Vergnügen ist auf meiner Seite. Mir war es ein Vergnügen. Dank Suzanne – ewige Dankbarkeit. Suzanne, die voranging, als ich zurückblieb, als Hausierer von Münzen, als Händler von Manuskripten. Die im Regen wartete, die Hände schwer von Papier. Sie klopfte an alle Türen, stieg die hallenden Treppenhäuser der großen Häuser hinauf. Suzanne – Spionin der Pförtnerhäuser und Theater, die im Schatten des Meisters stand, der keiner war. Der Meister der Sprache, der seine eigene Zunge in die Tasche gesteckt hatte (auf den Mund gefallen war). Sie verschluckt hatte (dem es die Sprache verschlagen hatte). Ein ängstlicher Meister, der seine Zunge festhielt (der den Mund hielt). Aus Angst, dass sie fallen könnte. Aus Angst, dass sie sich spalten könnte (er mit gespaltener Zunge reden würde). Oder der sie in seiner Verzweiflung der Katze gab (das Raten aufgab), um sie loszuwerden. Ein Meister Feigling, verborgen in seinem Loch. Das ganze Vergnügen war auf meiner Seite, dank Suzanne. Ein Vergnügen, das aus dem Nichts entstand. Mit all ihren Händen, für jedes Stück. Suzanne baute das Puzzle des Theaters, während ich hier saß und scharrte. Ich schrieb, während ich erwartete, dass es passieren würde. Und darauf wartete, dass es geschieht. Suzanne packte den Stier bei den Hörnern. Ignorierte jene, die ihr auf dem Kopf gewachsen waren. Mit beiden Händen nahm sie sich den Mut, der mir fehlte. Suzanne fehlt mir. Auch der Mut.

Suzanne hat sie alle getroffen. Die Verleger, die Regisseure – jene, die mich aus dem Loch geholt haben, das ich selbst gegraben hatte. Übrigens gar kein unangenehmes Loch. Zumindest hatte ich mich ohne jede Anstrengung daran gewöhnt. Es fühlte sich nicht wie ein Loch an, ich meine, wie ein Riss oder eine Spalte. Nein, mein Loch oder vielmehr das Loch, in dem ich mich befand, als ich herausgezogen wurde, war eher ein Versteck. Ein Versteck, in dem ich gerne schrieb. In diesem Versteck konnte ich endlich nach Herzenslust schreiben. Ohne mich um den Rest zu kümmern. Die Reste der Welt über mir. In meinem Loch war ich bis zur Hüfte eingegraben und hatte die Hände frei, um fieberhaft die Seiten vollzuschreiben. Die Ventile waren geöffnet. Die Feder war entfesselt, wie bei einer Taube – einem Zugvogel –, die verletzt ihre Reise unterbrechen muss und sich dann entschließt, ihren gesunden Flügel wieder aufzurichten und ihn auszubreiten. Bis zur Erschöpfung. Bis der Rausch des Fluges sie wieder auf den nächsten Ast schlaff zurückfallen lässt. Es sei denn, eine Patrone stoppt ihren Flug. Ein tragisches Ende. Meins war es nicht.

Um ehrlich zu sein, war ich in meinem Loch – dem Loch, das ich selbst gebuddelt hatte und in dem ich scharrte – vielleicht nicht glücklich, aber erleichtert. Ja, ich war erleichtert. Scharren ist eine Erleichterung. Zumindest in dem Moment. Ich war umso erleichterter, als sich durch den zu langen Stau, der dem Scharren vorausgegangen war, eine Art Abszess gebildet hatte, der mir Schmerzen bereitete und den das Scharren geöffnet hatte. Vergnügen für den Kranken. Ein kleines Vergnügen. Es folgte eine Eiterflut. Es schoss wie Stromschnellen heraus. Ein halbes Leben lief ab, in kürzerer Zeit, als man braucht, um das zu sagen. Als man braucht, um alles zu sagen. Als man braucht, um es aufzuschreiben. Ich war mit der Flucht beschäftigt. Stiefel an den Füßen. Versuchte, das Loch zu leeren, während es sich mit dem halben Leben füllte, das mir wieder ins Gesicht kam. Das mir wieder einfiel. Das ich erlösen musste. Eine Geburt unter Schmerzen. Das aufmerksame Ohr – dies Ohr, das ich mir immer hinter mir vorstellte, wenn ich schrieb – war an meiner Seite. In dem Loch. Neben mir, zwischen den unzähligen, ungenannten Figuren, den Unbenennbaren, für die ich dennoch einen Namen finden musste. Es kam einfach so: Molloy, Estragon, Vladimir, Malone. Es kam einfach. Sie kamen alle. Tatsächlich war das Loch voll. Wie ein frisches Ei vom Vortag. 1

- „In der Rue Rémy-Dumoncel im vierzehnten Arrondissement von Paris steht ein weißes Gebäude – ein bescheidenes Altenheim mit dem Namen Le Tiers-Temps. In der Mitte des mit Plastikrasen bedeckten Hofes steht ein einsamer Baum. Unter den Bewohnern, die hierher gekommen sind, um ihre letzten Monate zu verbringen, spielt ein großer Mann mit dunklem Gesicht, aber noch stechenden Augen mit seinen Erinnerungen, in denen sich zwei Sprachen vermischen: das Englisch seiner irischen Heimat und das Französisch seines literarischen Exils. Dieser alte Mann heißt Samuel Beckett. Dieser Erstlingsroman enthüllt einen überraschenden Beckett, der auf das Ende wartet (ein Unding) und sozusagen zu einer seiner eigenen Figuren geworden ist. Mit Feingefühl und Genauigkeit in jedem Augenblick lässt Maylis Besserie die ätzende und luzide Stimme des großen Sam durch die Fiktion erklingen. Der Zauber wirkt und man sieht die Episoden, die sein Leben geprägt haben, an sich vorbeiziehen: Die Freundschaft mit seinem Lehrer James Joyce; seine Affäre mit dessen Tochter Lucia; die Komplizenschaft mit seinem Verleger Jérôme Lindon; die ersten Aufführungen von Godot; die Anmut des Schreibens und der Verfall eines atemlosen Körpers; aber auch das Alltagsleben im Tiers-Temps, wo Beckett tatsächlich wohnte, in Szene gesetzt durch die Berichte von Pflegern oder Ärzten und die Monologe des alten Sam, in denen sich der ungebrochene, wütende und vernichtende Humor mit der ergreifendsten Melancholie vermischt. Man wird von einer wachsenden Emotion ergriffen, je mehr der Roman den großen Iren in sein letztes Schweigen begleitet.“ Übers. der Verlagsankündigung.>>>