Inhalt

Gabriella Parussa, Écrire le français, Actes Sud, 2025.

Zwischen Regel und Spiel: vom Laut zur Norm

Gabriella Parussas Buch will die Geschichte des Französisch-Schreibens nicht als bloße Abfolge orthographischer Reformen erzählen, sondern als sozialen, politischen und kulturellen Prozess. Die Argumentation verbindet historische Detailkenntnis mit einer reflektierten Gegenwartsdiagnose: Parussa untersucht in Écrire le français den jahrhundertelangen Prozess, wie das gesprochene Französisch seinen Weg in die Schrift fand, und hinterfragt dabei kritisch, warum ein eigentlich unzureichendes lateinisches Alphabet zur Transkription gewählt wurde und wie sich aus der anfänglichen grafischen Freiheit eine starre soziale Norm entwickelte. Die zentrale Erkenntnis ist, dass die französische Rechtschreibung kein statisches Gebilde, sondern das Resultat bewusster politischer, sozialer und technischer Weichenstellungen ist – von der ersten schriftlichen Fixierung im 9. Jahrhundert über die Standardisierung durch den Buchdruck bis hin zur schulischen Kodifizierung im 19. Jahrhundert als Instrument sozialer Distinktion. Während die Kluft zwischen Lautung und Schreibung einerseits mühsame Reformdebatten befeuert, erweist sie sich andererseits als kreative Ressource für literarische Spiele wie Kalauer und zeigt in der modernen digitalen Kommunikation eine Rückkehr zu hybriden, phonographischen Ausdrucksformen. Diese neuen Techniken bedeuten laut Parussa keineswegs den Verfall der Sprache, sondern unterstreichen deren stetige Anpassungsfähigkeit an neue mediale Gegebenheiten.

Gabriella Parussa ist Historische Linguistin mit Schwerpunkt auf der Geschichte des Französischen, insbesondere der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Schriftlichkeit. Ihre Forschung bewegt sich an der Schnittstelle von Sprachgeschichte, Graphematik, Soziolinguistik und Kulturgeschichte. Charakteristisch für ihr Profil ist die konsequente Verbindung philologischer Präzision mit einer breiteren Reflexion über soziale Praktiken des Schreibens: Wer schreibt, unter welchen Bedingungen, mit welchen Werkzeugen und für welches Publikum? Sie ist vor allem durch Arbeiten zur mittelalterlichen Schriftkultur, zur Variation graphischer Systeme und zur Geschichte der Orthographie bekannt. Parussa gehört zu jener Generation von Linguistinnen und Linguisten, die die klassische, stark normativ orientierte Sprachgeschichtsschreibung hinter sich lassen und stattdessen Schreibpraktiken, Akteure und Diskurse in den Vordergrund rücken. Methodisch steht sie damit einer historisch informierten Soziolinguistik und einer „material turn“-sensiblen Philologie nahe.

Das Buch lässt sich nicht eindeutig einem einzelnen Fach zuordnen, sondern operiert bewusst transversal:

Sprachgeschichtlich ist es eine Darstellung der Entstehung und Entwicklung des französischen Schriftsystems von den ersten romanischen Zeugnissen bis zur Gegenwart. Anders als klassische Orthographiegeschichten erzählt Parussa diese Entwicklung jedoch nicht teleologisch, also nicht als Fortschrittsgeschichte hin zu einer vermeintlich optimalen Norm.

Graphematisch analysiert das Buch das französische Schriftsystem als komplexen Code, der nicht allein lautbezogen funktioniert, sondern semantische, morphologische und historische Informationen speichert. Damit positioniert sich Parussa gegen vereinfachende Reformdiskurse, ohne in konservative Verteidigungshaltungen zu verfallen.

Kultur- und sozialgeschichtlich versteht sie Schreiben als soziale Praxis. Schrift ist bei ihr nie neutral, sondern immer eingebettet in Institutionen (Kirche, Schule, Staat), technische Bedingungen (Manuskript, Druck, digitale Medien) und Machtverhältnisse. In dieser Perspektive steht Écrire le français in der Nähe der histoire culturelle de l’écrit (Chartier, Petrucci), ohne deren Fokus auf Buch- und Lesegeschichte einfach zu übernehmen.

Das Buch nimmt eine Mittelposition ein zwischen wissenschaftlicher Synthese und theoretischer Intervention. Es ist kein Spezialistenwerk im engen Sinn, sondern bewusst als reflektierender Überblick konzipiert. Gerade dadurch erfüllt es eine Scharnierfunktion: Es macht Ergebnisse der historischen Linguistik für benachbarte Disziplinen – Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Soziologie – anschlussfähig. So ist das Buch als programmatischer Beitrag zur Entsakralisierung der Norm. Parussa zeigt, dass das französische Schriftsystem historisch kontingent, sozial umkämpft und funktional vielschichtig ist. Diese Perspektive rückt sie in die Nähe jener Arbeiten, die Sprache nicht primär als System, sondern als Praxis verstehen.

Einleitung

Die Einleitung formuliert das zentrale Erkenntnisinteresse: Schreiben ist kein neutraler Akt der Verschriftlichung, sondern eine kulturelle Technik, die stets Entscheidungen, Machtverhältnisse und soziale Effekte impliziert. Parussa positioniert ihr Buch ausdrücklich jenseits einer normativen Orthographiegeschichte. Stattdessen kündigt sie eine Perspektive an, die Materialität der Schrift, Akteure, Praktiken und Diskurse zusammendenkt. Damit ist der theoretische Rahmen abgesteckt, der die folgenden Kapitel zusammenhält.

Aux origines d’une tradition millénaire

Das erste Kapitel argumentiert, dass die Verschriftlichung des Französischen weder selbstverständlich noch linear war. Parussa zeigt, wie das Französische zunächst im Schatten des Lateins existierte und nur schrittweise – über kirchliche Praxis, administrative Notwendigkeiten und literarische Experimente – Zugang zur Schrift fand. Zentral ist die These, dass frühe französische Texte primär Transkriptionen von Oralität darstellen. Die Autorin liest diese Phase als ein Aushandlungsfeld zwischen phonetischer Nähe zur gesprochenen Sprache und dem Beharren lateinischer Schreibgewohnheiten. Die historische Vielfalt der scriptae dient dabei als Beleg gegen jede Vorstellung eines frühen, homogenen Schriftsystems.

Enseigner à lire et à écrire le français

Im zweiten Kapitel verlagert sich der Fokus auf die allmähliche Herausbildung eines relativ stabilen graphischen Systems. Parussa argumentiert, dass diese Stabilisierung weniger aus linguistischer Einsicht als aus institutionellen und technischen Rahmenbedingungen hervorging: Ausbildung der Schreiber, Zirkulation von Handschriften, später der Buchdruck. Die Argumentation betont die Kontingenz dieses Prozesses: Was sich durchsetzt, ist nicht zwangsläufig das „logischste“, sondern das sozial akzeptierte und reproduzierbare. Orthographie erscheint hier als sedimentierte Praxis, nicht als rational geplantes System.

L’invention de l’orthographe

Dieses Kapitel bildet das analytische Zentrum des Buches. Parussa zeigt, wie Normierungsprozesse eng mit staatlicher Zentralisierung, Schulwesen und kulturellem Prestige verbunden sind. Die Argumentation richtet sich gegen die verbreitete Annahme, Normen dienten primär der Verständlichkeit. Vielmehr, so die Autorin, strukturieren sie soziale Zugehörigkeit und Exklusion. Die Norm wird als historisches Produkt entlarvt, dessen Autorität weniger auf linguistischer Notwendigkeit als auf institutioneller Durchsetzung beruht.

La faute orthographique

Anschließend widmet sich Parussa dem Begriff der „Faute“. Sie argumentiert, dass der Fehler nicht einfach die Abweichung von einer Regel ist, sondern ein diskursives Konstrukt. Orthographische Fehler fungieren als Marker sozialer Bewertung und schulischer Selektion. Die Stärke dieses Kapitels liegt in der Verschiebung der Perspektive: Nicht der Fehler selbst, sondern der Umgang mit ihm wird zum Erkenntnisgegenstand. Parussa zeigt überzeugend, wie stark moralische und symbolische Aufladungen den Blick auf Orthographie prägen.

Jeu, créativité et littérature

Hier entwickelt die Autorin die Gegenposition zur normativen Fixierung. Die Argumentation lautet, dass gerade die relative Distanz zwischen Laut und Schrift im Französischen ein enormes poetisches und spielerisches Potenzial eröffnet. Wortspiele, Mehrdeutigkeiten und graphische Experimente erscheinen nicht als Missbrauch der Sprache, sondern als produktive Nutzung ihrer Struktur. Literatur wird so zum Labor, in dem die impliziten Regeln des Schriftsystems sichtbar und reflektierbar werden.

Écrire à l’ère numérique

Das abschließende Kapitel überführt die historische Analyse in die Gegenwart. Parussa argumentiert, dass digitale Schreibpraktiken keine „Verfallserscheinung“ darstellen, sondern eine neue Phase der Demokratisierung des Schreibens markieren. Abweichungen von der Norm werden hier funktional interpretiert: als Mittel zur Nähe, zur Expressivität oder zur Gruppenzugehörigkeit. Zugleich insistiert die Autorin darauf, dass Normkenntnis weiterhin eine zentrale kulturelle Ressource bleibt. Die Spannung zwischen Freiheit und Regel wird nicht aufgelöst, sondern als konstitutiv anerkannt.

Gesamtbewertung

Écrire le français überzeugt durch die Klarheit seiner Argumentation und die konsequente Verbindung von Sprachgeschichte und Sozialanalyse. Kapitel für Kapitel zeigt Parussa, dass Orthographie weder Naturgesetz noch bloßes pädagogisches Problem ist, sondern ein historisch gewachsenes System symbolischer Ordnung. Die Stärke des Buches liegt in seiner entdramatisierenden Nüchternheit: Es plädiert weder für radikale Reformen noch für konservative Bewahrung, sondern für ein historisch informiertes Verständnis des Schreibens als kultureller Praxis.

Schriftsteller und Schreibreformen: Peletier du Mans, Queneau und die anderen

Neben Jacques Peletier du Mans und Raymond Queneau beleuchtet das Buch ein breites Spektrum an Autoren, die sich in ihrer Radikalität und Zielsetzung deutlich unterscheiden. Während Nithard im 9. Jahrhundert als Pionier gilt, der die Volkssprache erstmals schriftlich festhielt, um die tatsächliche Rede getreu zu dokumentieren, wählte Marie de France das Französische im 12. Jahrhundert bewusst aus didaktischen Gründen, um für Laien verständlich zu sein. Im 16. Jahrhundert forderten Gelehrte wie Louis Meigret (Verfasser der ersten Grammatik für Franzosen) und Pierre de La Ramée eine konsequente Anpassung der Schrift an die Aussprache, wobei Meigret sich von Peletier insbesondere durch seine spezifische lyonische Aussprache unterschied. Weitaus radikaler agierten Honorat Rambaud und später Louis-Charles Marle, die das herkömmliche Alphabet durch völlig neue Zeichen ergänzen oder ersetzen wollten, um die Kluft zwischen Laut und Schrift zu schließen. Im Gegensatz dazu verfolgten Reformer des 17. Jahrhunderts wie Louis de Lesclache und Antoine Lartigaut einen pragmatischen Ansatz, um den Zugang zur Bildung ohne Lateinkenntnisse zu erleichtern, ohne dabei das vertraute Schriftbild zu stark zu stören. Während Queneau Lautschreibung als literarisches Stilmittel nutzte, optimierte der Dramatiker Pierre Corneille seine Orthografie gegen Ende seiner Karriere gezielt als Instrument der internationalen Verbreitung, um Ausländern das Lesen zu erleichtern. Schließlich markiert Jean-Baptiste de La Salle eine pädagogische Wende, indem er das Lehren der französischen Sprache revolutionierte und forderte, dass Kinder das Lesen zuerst auf Französisch und nicht auf Latein erlernen sollten.

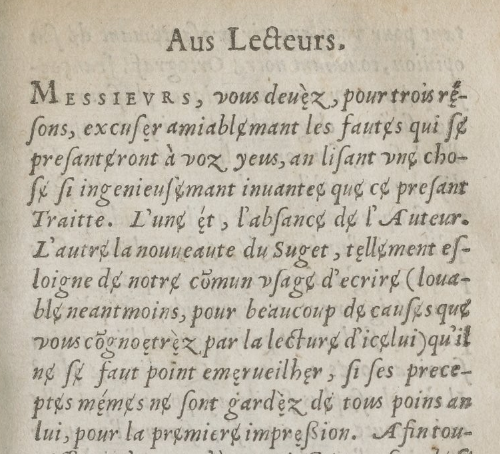

Jacques Peletier du Mans

Peletier nimmt bei Parussa eine grundlegend andere Stellung ein als ein Schriftsteller wie Queneau. Er erscheint nicht als literarischer Experimentator, sondern als früher, systematisch argumentierender Orthographiereformer, dessen Projekt paradigmatisch für die Reformdebatten der Renaissance steht. Parussa diskutiert Peletier vor allem im Zusammenhang seiner Dialogue de l’ortografe et prononciation françoese (1550). Er wird als eine Schlüsselfigur eingeführt, weil er Orthographie erstmals explizit als rational planbares System begreift. Sein zentrales Anliegen ist die möglichst konsequente Anpassung der Schrift an die Aussprache: ein Zeichen pro Laut, keine etymologischen Rücksichten, keine historisch motivierten Überreste. Parussa hebt hervor, dass Peletiers Ansatz bemerkenswert kohärent ist. Im Unterschied zu späteren polemischen Reformvorschlägen beruht seine Argumentation auf einer klaren linguistischen Diagnose: Die französische Schrift sei inkonsistent, überladen und für Lernende unnötig schwierig.

Entscheidend ist Parussas Einordnung Peletiers in den humanistischen Kontext. Seine Reform ist nicht bloß technisch motiviert, sondern kulturpolitisch. Schreiben soll rationalisiert, vereinfacht und damit dem Zugriff einer gebildeten, aber nicht elitären Öffentlichkeit geöffnet werden. Orthographiereform erscheint als Teil eines umfassenderen Projekts der Wissensordnung und -verbreitung. Gleichzeitig macht Parussa deutlich, dass Peletier trotz seiner Radikalität kein Gegner der Schrifttradition ist. Seine Reform zielt nicht auf Zerstörung, sondern auf Systematisierung. In dieser Hinsicht steht er zwischen mittelalterlicher Praxisvielfalt und moderner Normierung.

Ein zentraler Punkt in Parussas Diskussion ist die Frage, warum Peletiers Reformprojekt historisch folgenlos blieb. Ihre Antwort ist dezidiert nicht linguistisch, sondern sozial: Die Reform verlangt eine tiefgreifende Umstellung der Lese- und Schreibgewohnheiten. Sie kollidiert mit der Materialität des Buchdrucks und den Interessen der Drucker. Vor allem fehlt ihr institutionelle Rückendeckung. Parussa betont, dass Peletiers Orthographie zu rational ist, um sich durchzusetzen: Sie unterschätzt die träge Macht der Gewohnheit und den symbolischen Wert etymologischer Schriftzüge.

Peletier ist kein Vorläufer der modernen französischen Orthographie, im Gegenteil: Die spätere Norm entscheidet sich bewusst gegen seinen phonographischen Radikalismus. Die Beibehaltung stummer Buchstaben, historischer Schreibungen und morphologischer Markierungen erscheint rückblickend als bewusste Alternative zu Peletiers Programm. Damit fungiert Peletier bei Parussa als negativer Referenzpunkt: An ihm lässt sich zeigen, welche Wege das Französische nicht gegangen ist – und warum. Parussa nutzt diese Doppelrolle, um zu zeigen, dass im 16. Jahrhundert die Trennung zwischen literarischem Schreiben und sprachtheoretischer Reflexion noch nicht vollzogen ist. Literatur, Grammatik und Orthographie sind Teil desselben intellektuellen Feldes. Literatursoziologisch erscheint Peletier als Figur, deren Autorität nicht aus institutioneller Macht, sondern aus Gelehrsamkeit resultiert – eine Autorität, die für nachhaltige Normsetzung nicht ausreicht.

Parussa diskutiert Peletier als radikalen, kohärenten und letztlich gescheiterten Reformer, dessen Projekt exemplarisch zeigt, dass Orthographie nicht nach rein rationalen Kriterien gestaltet werden kann. Seine Bedeutung liegt weniger in seinem Einfluss als in seiner Funktion als Kontrastfolie: An Peletier wird sichtbar, dass das französische Schriftsystem nicht deshalb so ist, wie es ist, weil es optimal wäre, sondern weil es sozial akzeptabel, institutionell tragfähig und historisch anschlussfähig war.

Raymond Queneau

Parussa diskutiert Schriftsteller wie Raymond Queneau nicht als Reformatoren im engeren orthographischen Sinn, wohl aber als literarische Akteure, die Reformdiskurse sichtbar machen, verschieben und reflektieren. Queneau wird nicht als jemand gelesen, der eine praktikable oder verallgemeinerbare Orthographiereform anstrebt. Vielmehr fungiert seine Schreibweise als punktuelles, literarisches Experiment, das die Distanz zwischen Laut und Schrift demonstrativ ausstellt.

In seinem literarischen Werk, insbesondere in dem Roman Zazie dans le métro (1959), nutzt Raymond Queneau die Phonographie als punktuelles Stilmittel, um die Distanz zwischen gesprochenem „Neu-Französisch“ und der traditionellen Schriftsprache zu überbrücken. Sein berühmtes Wortbeispiel „Doukipudonktan“ (für D’où qu’ils puent donc tant) verdeutlicht, wie er den phonographischen Code einsetzt, um die tatsächliche mündliche Rede direkt auf die Seite zu bringen. Queneau, der auch Mitbegründer der literarischen Gruppe Oulipo war, begriff die Diskrepanz zwischen Lautung und Schreibung nicht als Mangel, sondern als kreative Ressource, die Wortspiele und Mehrdeutigkeiten erst ermöglicht. Seine Herangehensweise steht im Kontext einer langen Geschichte von Reformvorschlägen durch Schriftsteller und Gelehrte: Während Figuren wie Honorat Rambaud (1567) völlig neue Alphabete erfanden oder Antoine Lartigaut (1669) eine Vereinfachung forderten, damit man kein Latein mehr beherrschen müsse, um richtig zu schreiben, nutzt Queneau die Abweichung von der Norm als ästhetisches Spiel. Er zeigt damit auf, dass die Phonographie in der französischen Literatur meist eine Ausnahme bleibt, aber ein mächtiges Werkzeug sein kann, um die Vokalität und den Rhythmus der Sprache hervorzuheben. Während Jacques Peletier du Mans im 16. Jahrhundert eine systematische, radikale und dauerhafte Normierung des gesamten Schriftsystems anstrebte, um eine logische Deckungsgleichheit von Laut und Zeichen zu erzwingen, nutzte Queneau die Lautschreibung lediglich als spielerisches literarisches Experiment, um die Grenzen der Sprache auszuloten.

Schriftsteller wie Queneau, aber auch implizit Rabelais, die Avantgarden oder später Perec, erscheinen als Akteure eines ästhetischen Probehandelns. Literatur darf, was die Gesellschaft nicht dauerhaft leisten kann: Regeln außer Kraft setzen, um ihre Funktionsweise sichtbar zu machen. Damit rückt Parussa literarische Orthographieexperimente in eine metasprachliche Funktion: Sie zeigen, warum das bestehende System trotz seiner Inkohärenzen stabil bleibt. Parussa zeigt, dass symbolisches Prestige es Schriftstellern erlaubt, Normverletzungen zu begehen, ohne sanktioniert zu werden. Was im Schulaufsatz als „Fehler“ gilt, wird im Roman als „Innovation“ gefeiert. Queneau kann das tun, weil er als Autor anerkannt ist – nicht, weil seine Orthographie funktionaler wäre. Queneau erscheint damit nicht als Reformer, sondern als Aufklärer des Systems durch Überzeichnung – eine Position, die Parussas Gesamtargumentation exemplarisch stützt.

Peletier und Queneau verkörpern zwei komplementäre, historisch weit auseinanderliegende Weisen, die französische Orthographie in Frage zu stellen. Beide reagieren auf die Diskrepanz zwischen Laut und Schrift, ziehen daraus jedoch entgegengesetzte Konsequenzen. Peletier versteht Orthographie als rational reformierbares System: Seine phonographisch ausgerichteten Vorschläge zielen auf Transparenz, Vereinfachung und allgemeine Geltung. Queneau hingegen akzeptiert die historische Stabilität der Norm und nutzt ihre Inkonsistenzen literarisch. Seine lautnahe Schreibweise simuliert Reform, ohne sie zu fordern, und gewinnt ihre Wirkung gerade aus der Existenz einer festen Orthographie. Während Peletier normativ und universalistisch argumentiert, operiert Queneau situativ und ästhetisch. Der Vergleich macht sichtbar, dass sich die Geschichte des französischen Schreibens zwischen systematischem Reformanspruch und literarischer Reflexion der Norm entfaltet.

Literaturgeschichte des Französisch-Schreibens

Écrire le français ist in mehrfacher Hinsicht anschlussfähig sowohl für die Geschichte der fiktionalen Literatur als auch für literatursoziologische Fragestellungen. Zwar ist Parussas Zugriff primär sprach- und schriftgeschichtlich, doch ergeben sich aus ihrer Argumentation implizite, teils sehr ergiebige Konsequenzen für beide Felder.

Relevanz für die Geschichte der fiktionalen Literatur

Für die Literaturgeschichte ist zunächst zentral, dass Parussa die Entstehung des Französischen als Schriftsprache nicht mit der Entstehung von „Literatur“ im modernen Sinn gleichsetzt. Indem sie zeigt, dass frühe französische Texte überwiegend Transkriptionen oraler Performanzen sind, relativiert sie retrospektive Zuschreibungen von Literarizität. Das hat unmittelbare Folgen für die Bewertung früher epischer, hagiographischer oder lyrischer Texte: Sie erscheinen weniger als autonome Schriftwerke denn als Hybridformen zwischen Stimme, Gedächtnis und Schrift. Literaturgeschichte wird dadurch als Mediengeschichte lesbar.

Zweitens macht Parussa deutlich, dass die graphische Variabilität des Mittelalters nicht als Defizit, sondern als produktiver Spielraum zu begreifen ist. Für das literarische Schreiben bedeutet dies: Autorschaft und Stil sind lange Zeit nicht über stabile Orthographie, sondern über Wiedererkennbarkeit von Motiven, Formeln und Performanzweisen organisiert. Die moderne Idee eines individuellen literarischen Stils, der sich auch in der Schrift materialisiert, setzt eine Norm voraus, von der abgewichen werden kann – genau diese Norm entsteht aber erst spät. Parussas Analyse erlaubt es daher, die Emergenz literarischer Individualität historisch präziser zu verorten.

Schließlich ist ihr Kapitel zum Wortspiel besonders literaturrelevant. Die These, dass gerade die Nicht-Deckungsgleichheit von Laut und Schrift ein poetisches Reservoir bildet, lässt sich rückblickend auf zentrale Traditionen der französischen Literatur anwenden – von den Grands Rhétoriqueurs über Rabelais bis zu Queneau und Perec. Literatur erscheint hier als privilegierter Ort, an dem das Schriftsystem nicht nur benutzt, sondern reflexiv ausgestellt wird.

Relevanz für das literarische Schreiben

Für eine Poetik des Schreibens ist Parussas Buch insofern bedeutsam, als es Orthographie entnaturalisiert. Schreibende werden nicht als bloße Anwender eines fixierten Codes gedacht, sondern als Akteure innerhalb eines historisch gewachsenen Systems von Möglichkeiten und Einschränkungen. Das rückt literarisches Schreiben in die Nähe einer Praxis, die immer auch implizit Stellung zur Norm bezieht – sei es durch Anpassung, Überschreitung oder ironische Distanz.

Besonders fruchtbar ist hier die Einsicht, dass „Fehler“ historisch und sozial definiert sind. Literarische Abweichung kann damit nicht mehr schlicht als Regelbruch gelesen werden, sondern als bewusste Mobilisierung von Varianz. Das betrifft sowohl avantgardistische Schreibweisen als auch realistische oder populäre Literatur, die Nähe zur gesprochenen Sprache sucht.

Relevanz für die Literatursoziologie

Literatursoziologisch ist Parussas Arbeit in mindestens drei Punkten einschlägig. Erstens zeigt sie, dass der Zugang zur Schrift – und damit zur literarischen Produktion wie Rezeption – lange Zeit sozial extrem begrenzt war. Die Geschichte des französischen Schreibens ist damit zugleich eine Geschichte sozialer Selektion. Literatur entsteht nicht nur aus ästhetischen Impulsen, sondern aus institutionellen Voraussetzungen: Bildung, Schreibausbildung, Materialität des Buches.

Zweitens erlaubt ihre Analyse der Normierung, literarische Wertungen neu zu kontextualisieren. Orthographische Korrektheit fungiert historisch als Distinktionsmerkmal; sie beeinflusst, wer als legitimer Autor oder kompetenter Leser gilt. Für die Literatursoziologie bedeutet das: Kanonbildung, Autorschaft und symbolisches Kapital sind auch an graphische Konformität gebunden.

Drittens schließlich öffnet Parussas Blick auf digitale Schreibpraktiken eine Brücke zur Gegenwartsliteratur. Die Koexistenz unterschiedlicher Schreibregister – normnah, normfern, spielerisch – lässt sich als neue soziale Differenzierung literarischer Öffentlichkeiten lesen. Literatur bewegt sich hier zwischen institutioneller Anerkennung und informellen Schreibgemeinschaften, ohne dass sich diese Sphären eindeutig trennen ließen.

Parussas Buch liefert keine explizite Literaturtheorie, wohl aber ein begriffliches Instrumentarium, das literarische Texte historisch, medial und sozial neu lesbar macht. Für Literaturgeschichte, Poetik und Literatursoziologie liegt sein Wert gerade darin, dass es das Schreiben selbst – seine Bedingungen, Normen und Spielräume – ins Zentrum rückt und damit eine Grundlage für reflektierte literarische Analyse bereitstellt.