Inhalt

- Île du Levant: der verlassene Ort als Resonanzraum

- Der Ort als Struktur: Architektur, Gewalt und die Poetik der Ruine

- Zeitstruktur und Archiv: die Schichtung des Erinnerns

- Menschen-Geschichten: Hierarchie des Erinnerbaren

- Sexualität: Unschuld, Kriminalisierung, poetische Wahrheit

- Louis’ Ende und die Literatur als Gegenarchiv

Île du Levant: der verlassene Ort als Resonanzraum

In der Kinderkolonie auf der Île du Levant – einer abgelegenen, von Meer und Isolation eingeschlossenen Zwangseinrichtung – wurden arme, unerwünschte oder als „verdorben“ klassifizierte Jungen unter dem Vorwand der Erziehung systematisch zur Arbeit gezwungen, gedemütigt, geschlagen, vernachlässigt und langsam zugrunde gerichtet. Die Architektur selbst – Werkstätten, Schlafsäle, Zellen um einen zentralen Hof – funktionierte wie eine Maschine der Disziplinierung, in der Hunger, Kälte, Übermüdung und körperliche Züchtigung den Alltag bestimmten. Louis, dessen Leben der Roman rekonstruierend nachzeichnet, wird aufgrund gesellschaftlicher Vorurteile und einer moralischen Verurteilung seiner sensiblen, auch homoerotischen Natur in die Kolonie geschickt und erlebt dort Gewalt, Ausbeutung und einen stetigen Abbau seiner Kräfte, bis er – wie viele andere Kinder vor und nach ihm – an den Folgen von Misshandlung, Mangel und Krankheit stirbt. Die Kolonie endet schließlich in einem Aufstand und einem Brand, der viele der Jungen tötet und die Anlage zerstört; doch das eigentliche Grauen besteht darin, dass die meisten dieser Leben im Archiv spurlos verschwanden. Der Roman macht sichtbar, dass diese Kinderkolonie kein Ort der Besserung war, sondern ein System der systematischen Zerstörung junger Körper und Biographien.

Simon Johannins Le Fin Chemin des anges (2025) eröffnet nicht nur die neue Buchreihe „Locus“ des Verlags Denoël, sondern formuliert exemplarisch deren ästhetisch-ethisches Programm: Verlassene Orte sind keine Leerstellen, sondern übervolle Speicher, in denen Geschichte sedimentiert und zugleich ausgelöscht wurde. Die Ruinen der ehemaligen Kolonie auf der Île du Levant fungieren im Roman als vibrierender Resonanzkörper, in dem Stimmen, Spuren und atmosphärische Reste fortleben. Johannin schreibt nicht aus der Distanz eines Chronisten, sondern aus der Perspektive eines Hörenden: Der Erzähler, gezeichnet von den „voix de fantômes“ in Toulon, flieht an den Ort, an dem diese Stimmen sich verorten lassen. Das Erzählen wird damit zum Akt, der die Geschichte nicht reproduziert, sondern hörbar macht, indem er Topographie, Archivreste und die imaginative Rekonstruktion einer ausgelöschten Biographie miteinander verschränkt.

Der Ort als Struktur: Architektur, Gewalt und die Poetik der Ruine

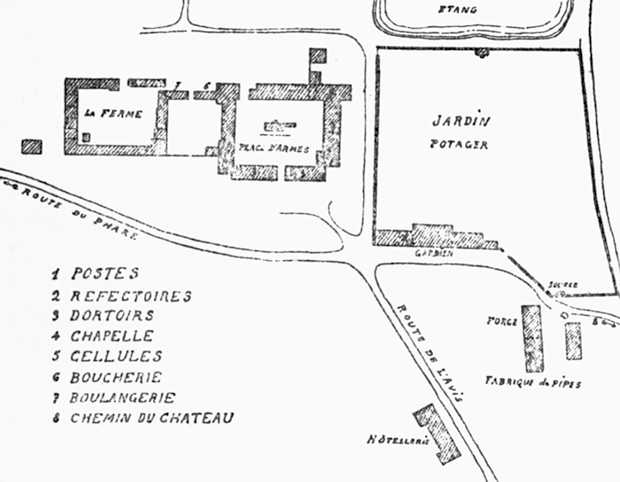

Die Kolonie erscheint im Roman als architektonische Grammatik der Disziplinierung. Johannin beschreibt die Anlage mit kartographischer Präzision: zentraler Hof (Cour), Werkstätten, Schlafräume, Kapelle, Zellen, Gemüsefelder – alles angeordnet in einer funktionalen Logik, die nicht pädagogisch ist, sondern ökonomisch und repressiv. Diese Räume sind keine neutralen Bühnen, sondern aktive Werkzeugkörper; sie formen und deformieren die Körper der Kinder. Besonders eindrücklich ist die Rolle des Meeres: Es ersetzt Mauern und wird zur natürlichen Grenze, die Freiheit verspricht und zugleich verweigert. Die Insel wird so zum geschlossenen System, in dem jede Bewegung sichtbar, jede Flucht aussichtslos, jede Hoffnung auf Rückkehr zerstört ist.

Die Ruinen, die der Erzähler heute betritt, bewahren diese Geschichte im Modus eines akustisch-olfaktorischen Archivs. Der „fin chemin“, der steile Pfad vom Ufer zur Anlage, reinszeniert jeden Schritt, den einst die eingewiesenen Kinder gingen. Der Erzähler erlebt die Topographie als Wiederholung von Gewalt; Berührung der Steine löst „flashs“ aus, zeitliche Kurzschlüsse, in denen Louis’ Erlebnisse in die Gegenwart eindringen. Diese Poetik der Berührung, in der haptische Reize zu Erinnerungsquellen werden, ist zentral: Der Ort spricht durch Materialität, und die Ruine ist keine tote Substanz, sondern eine poröse Membran, durch die Stimmen dringen.

Zeitstruktur und Archiv: die Schichtung des Erinnerns

Johannin arbeitet mit einer temporalen Logik der Überlagerung. Gegenwart, historische Dokumente, Gerüchte, amtliche Fragmente und Louis’ rekonstruiertes Leben liegen nicht in linearer Abfolge, sondern in Schichten. Die eingefügten Dokumente – Pläne, Fotografien, Postkarten – dienen nicht als Beweise, sondern als Gegenstände, die vom Erzähler erzählend korrigiert werden. Die pittoreske Postkarte der „Ruines du pénitencier“ steht im krassen Gegensatz zur sensorischen Unmittelbarkeit der dargestellten Brutalität; der Plan der Kolonie erscheint zwar neutral, doch unter dem Blick des Erzählers verwandelt sich jede Linie in das Echo eines Schreis. Das Archiv liefert Rahmen und Struktur – aber die entscheidenden Stimmen fehlen darin. Genau diese Lücken belebt Johannin durch Fiktion, die jedoch nie behauptet, Wahrheit zu ersetzen, sondern eine ethische Imagination darstellt: Er verleiht jenen Subjektivität, die in den Akten als Nummern oder Kategorien erstarrt sind.

Diese Arbeitsweise entspricht ganz dem Programm der Reihe Locus: ein literarisches Gegenarchiv zu schaffen, das Orte nicht dokumentiert, sondern restituierend hörbar macht, was im offiziellen Archiv nicht überliefert wurde. Der Roman erweitert das Archiv durch Empathie, durch Rekonstruktion, durch die poetische Frage, wer nicht sprechen durfte.

Menschen-Geschichten: Hierarchie des Erinnerbaren

Im Zentrum des Romans liegt die Rekonstruktion einer einzigen vollständigen Biographie: Louis. Seine Geschichte ist die Ausnahme in einem Meer von Auslöschungen. Johannin erzählt Louis’ Kindheit, seine Armut, sein empfindsames Wesen, seine frühen Liebes- und Freundschaftserfahrungen, seine Homosexualität, die er unschuldig und affektiv erlebt, und die doch zum Anlass seiner Pathologisierung und letztlich seiner Deportation wird. Die Kolonie nimmt ihm Körper, Zeit, Würde, Sprache – der Roman gibt sie ihm zurück.

Während Louis’ Leben in voller Tiefe rekonstruiert wird, bleiben die anderen Kinder schemenhaft: Kollektivkörper, Zustände, Schreie, kurze Solidaritäten, Hunger, Arbeit, der Brand – doch kaum ein individueller Name. Diese Asymmetrie spiegelt die historische Ungerechtigkeit selbst: Nur selten hat das Archiv genug Substanz, um ein Leben erzählbar zu machen; die meisten Existenzen bleiben verstummt. Der Text bildet dies ab, ohne falsche Ausgleichsgesten. Die Toten erscheinen als Stimmenfetzen, als Echos eines Ortes, der zugleich überfüllt und sprachlos ist. Gegen diese Fragmentierung steht Louis’ Individualität: ein Kind, das stellvertretend für unzählige andere seine Geschichte zurückerhält.

Der Erzähler selbst bildet eine vierte Schicht menschlicher Erfahrung: Seine Überempfindlichkeit gegenüber den Stimmen, seine körperliche Erschöpfung, sein Weg durch die Ruinen und seine allmähliche Rückkehr ins Leben strukturieren eine Gegenwartserzählung, die nicht um sich selbst kreist, sondern Louis’ Geschichte Raum gibt. Der Erzähler findet zu sich selbst, indem er Louis’ Geschichte erzählt; Louis findet eine Stimme, indem der Erzähler sich von ihm verändern lässt. Erinnerung wird zu einer Relation, nicht zu einer Rekonstruktion.

Sexualität: Unschuld, Kriminalisierung, poetische Wahrheit

Sexualität erscheint im Roman in drei Formen. Zunächst ist sie unschuldig, gebunden an Louis’ kindliche Sensibilität, an seine Nähe zu Martin, an sein erstes Begehren als Ausdruck eines zärtlichen Weltverhältnisses. Diese Form der Sexualität ist weich und tastend – ein Teil seiner Natur. Dann wird sie zum Objekt gesellschaftlicher und juristischer Gewalt: Die Institutionen des 19. Jahrhunderts lesen Louis’ Homosexualität als Anormalität, als moralisches „vice“, das bestraft werden müsse. Seine Anmut wird verdächtigt, sein Körper kriminalisiert; das System instrumentalisiert Sexualität, um zu pathologisieren und zu isolieren. Zugleich zeigt der Roman, wie tief dieser Prozess in die sozialen und kulturellen Strukturen seiner Zeit eingebettet ist: Der Richter, die Beamten, die kirchlich-moralischen Instanzen und selbst Teile der Nachbarschaft projizieren ihre eigenen Ängste und Begierden auf den Jungen und verwandeln sein natürliches Begehren in einen Vorwand staatlicher Kontrolle. Was Louis in kindlicher Zärtlichkeit erlebt, wird im Blick der Erwachsenen zu einem Symptom des Verderbens; jede Geste, jede körperliche Feinheit wird zum Indiz eines angeblichen moralischen Defekts. In dieser toxischen Dynamik enthüllt sich eine Gesellschaft, die weniger Louis’ Handlung als vielmehr seine Existenz bestraft: seine Weichheit, seine Schönheit, seine Art zu sprechen und zu empfinden. Das System nutzt Sexualität nicht, um sie zu verstehen oder zu schützen, sondern um eine Grenze zwischen „normal“ und „abnorm“ zu ziehen und jene auszusondern, deren bloße Erscheinung die herrschenden Normen irritiert. So wird Louis nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Sensibilität zum Opfer eines moralisch aufgeladenen Disziplinarregimes, das ihn erst stigmatisiert und schließlich den brutalen Mechanismen der Kolonie ausliefert.

Schließlich erscheint Sexualität im Roman als poetische Kraft der Wahrheit: Louis’ Begehren ist Teil seiner Schönheit und seiner Sensibilität, die der Erzähler durch Sprache bewahrt. Die zärtliche Szene zweier junger Männer am Strand am Ende des Romans – eine Gegenwartsszene – zeigt jene lebendige Körperlichkeit, die Louis nie erfahren konnte. Sexualität wird hier zum Denkmal einer Menschlichkeit, die dem Kind verwehrt wurde.

Louis’ Ende und die Literatur als Gegenarchiv

Louis’ Tod ist eine der erschütterndsten Stellen des Romans. Der Erzähler lässt Louis selbst sagen: „Voilà, c’est comme ça que je suis mort.“ Damit erhält ein Kind, dessen Tod im Archiv als Verwaltungsvorgang erscheint, das letzte Wort. Der Roman wendet sich radikal gegen jede Entsubjektivierung: Er spricht Louis‘ Todesart aus und erinnert seinen Körper. Die Beschreibung des Hungers, der Wunden, des Geschmacks von Blut, der Farben, die die Welt verliert, ist nicht Voyeurismus, sondern der Versuch, das Ausmaß der erlittenen Gewalt erfahrbar zu machen.

Der Schluss aber führt den Erzähler zurück zu sich selbst: Die Stimmen der Toten verstummen allmählich, nicht weil sie verdrängt werden, sondern weil ihnen endlich zugehört wurde. Die zärtliche Szene zweier junger Männer, die sich in der Nacht am Strand berühren, markiert die Rückkehr des Lebendigen. Die Gegenwart gewinnt Körperlichkeit zurück; das Erzählen hat eine Trauerarbeit geleistet. Der Roman endet in Stille, die keine Leere ist, sondern eine Ruhe nach erfüllter Zeugenschaft.

Le Fin Chemin des anges demonstriert, wie Literatur einen Ort öffnet, dessen Geschichte überlagert, verstummt und verschüttet ist. Die Ruine wird zum Archiv, das nicht Fakten, sondern Stimmen speichert. Die Erzählinstanz bewegt sich zwischen forensischer Genauigkeit, poetischer Berührung und moralischer Verantwortung. In dieser Spannung entfaltet Johannin eine Poetik der hörenden Räume, der verschränkten Zeiten und der Rettung eines einzigen Lebens stellvertretend für viele verlorene. Der Roman erfüllt das Projekt der Reihe Locus in idealer Form: Er zeigt, dass der verlassene Ort einen Auftrag bedeuten kann – und dass jede erzählte Geschichte eine Art Reparation darstellt.